25.00 €

HEGEL OU LE FESTIN DE SATURNE

Date d'ajout : jeudi 20 mai 2021

par Laurent GALLEY

REVUE : MEDIAPART samedi 15 mai 2021

Romain Debluë, à pas même trente ans, est un phénomène. Il ne se contente pas d’avoir l’insolence de la jeunesse, il lui adjoint un talent certain. Une maîtrise du style digne d’une maturité pour le moins précoce, une originalité qui détonne dans le paysage littéraire helvétique, peu fait pour les audaces et les accomplissements sans concessions. En outre, il accumule les tares pour son temps : une exigence philosophique de haute tenue, volontiers complexe, à l’heure de l’abêtissement imposé de force au public, tenu en piètre estime par les barons de la culture ; un caractère bien trempé à l’heure de l’effacement apeuré et timide ; un christianisme assumé en une époque, sinon athée, pour le moins, agnostique ; la célébration des grands crus classiques à l’heure des beaujolais nouveaux ; une préférence pour les auteurs de droite à l’heure du politiquement correct de la pudibonde gauche morale ; la défense des opprimés, vaincus et damnés, en plein libéralisme finissant ; le goût de la liberté en pleine époque moutonnière, indifférenciée, égalitariste, prise à la gorge par une lutte des classes dont on masque sciemment l’évidence ; réhabilitant la spiritualité et l’humanisme à l’heure de la réification capitaliste, son exact opposé ; à quoi on peut ajouter l’expression claire, directe, élégante, à l’heure de l’inexpression abstraite, des mots vides où l’on s’évertue surtout à ne rien dire pour ne pas avoir à prendre la parole – tout en la prenant… Imagine-t-on une danseuse montant sur scène et qui, pour s’excuser d’avoir à danser en public, n’y consentirait que derrière le rideau ?

Romain Debluë ne ménage pas sa peine lorsqu’il est question de défendre le christianisme des attaques qui lui sont faites ; je ne cesse de trouver cela admirable et salutaire. Courageux, car le christianisme n’est pas seulement décadent du fait du triomphe du matérialisme mais il est aussi attaqué sur ses terres historiques par l’impérialisme islamiste, notamment en Arménie, mais partout où des attentats ont cours en Occident et ailleurs, qui s’inscrivent dans cette déclaration de guerre faite par Khomeiny en 1979 et qui s’est poursuivie depuis. Le christianisme est désormais en mauvaise posture alors que, fi de son corpus théorique, de sa morale particulière, il fut aussi le bâtisseur de notre civilisation occidentale ; nous lui devons tous une part de notre identité, de nos valeurs, fût-ce en contradicteurs ; car il est bien juste d’affirmer que c’est au cœur de l’esprit chrétien que fut pensé la laïcité, l’athéisme, le socialisme révolutionnaire, le marxisme finaliste, la main invisible du libéralisme, et autres succédanés revanchards d’une matrice qui fut Jésus d’un côté, l’Eglise de l’autre. Cet héritage multimillénaire ne saurait laisser personne indifférent et depuis que les deux grandes religions occidentales sont mourantes, qu’elles ont cessé de régenter par la force et la contrainte la vie de tout un chacun, leur redonner un peu de vigueur ne me paraît pas déplacé. Il sera toujours temps de ressortir nos Voltaire, nos Mesliers, nos D'Holbach et autres Brassens, lorsqu’elles abuseront à nouveau de leurs prétentions. Nous en sommes loin…

Il va de soi que le message chrétien, à son origine, était bien plus riche et complexe que ce qu’il deviendra pas la suite. Il y eut de tout dans l’histoire : un christianisme platonicien, un christianisme philosophique (scolastique), un christianisme épicurien, un christianisme romain, un christianisme officiel, apostolique et impérial, de petites sectes dissidentes et révolutionnaires, un empire totalitaire, une dissidence protestante, une Inquisition qui annonçait déjà à l’époque l’instabilité du dogme et sa peur de disparaître, prélude à son lent effondrement, et la caricature qu’il en devint lorsque la positivité du discours chrétien, douceur, pitié, amour du prochain, compassion, fut remplacée chez ses propres défenseurs par la seule négativité contenue en lui-même : le culte de la douleur, le masochisme du martyr consenti pour lui-même, le sadisme de la souffrance infligée à autrui en guise de morale salvatrice, le perinde ac cadaver de certains pères de l’Eglise, identifiant la vie chrétienne au fait de vivre tel un cadavre débarrassé de toute vie, dans la seule macération de sa vitalité étouffée et solitaire, l'éloge de la culpabilité, sans évoquer la complaisance dans la morbidité et le peccamineux.

Romain Debluë prend le contre-pied de cet héritage avant tout redevable à la décadence de la religion chrétienne, lorsque celle-ci devint y compris face à elle-même, une caricature épuisée, pour réaffirmer ce qui faisait sa grandeur au temps où l’on y croyait encore ; aussi affirme-t-il dans le numéro 13 (sans superstition) de la revue la Cinquième saison, consacrée à la Bible : « Le catholicisme est, en toutes parts de sa doctrine, le contraire d’un dolorisme : contre la plus facile pente de l’esprit, il affirme fermement que la souffrance n’a aucun équivalent en Dieu, que par conséquent elle n’est d’aucune façon divinisable. Jamais la souffrance ni la douleur ne valent pour elles-mêmes ; toujours et seulement en raison de l’amour dont elles peuvent être le signe, et dont elles sont ici-bas, souventefois, les inséparables compagnes. » Dans la préface qu’il a signé pour la prestigieuse collection Bouquins Robert-Laffont consacrée à l’écrivain catholique Georges Bernanos, il démontre que l’on peut être non seulement chrétien mais aussi de la trempe pamphlétaire d’un Bernanos, être tour à tour politiquement de droite puis de gauche, anticlérical, pieux catholique, réactionnaire, républicain, antisémite… Soutenir le franquisme lors de sa conquête du pouvoir, le révoquer sitôt l’épuration engagée ; être dégoûté par les accords de Munich et fuir au Brésil ; défendre la vie intérieure de l’âme contre la robotisation du monde ; prendre le parti de la liberté, en chrétien, en catholique, plutôt qu’en marxiste ou en libéral. Romain Debluë écrit dans sa notice des Grands cimetières sous la lune : « Lorsque Bernanos, par conséquent, se jette dans la guerre d’Espagne pour livrer au monde son témoignage, il fait œuvre, tout à la fois, de catholique et de Français, au sens surnaturel du terme. Mieux : il fait œuvre de Français parce qu’il fait œuvre de catholique, dénonçant partout où elle se montre la haine diabolique du genre humain envers sa propre nature – sa liberté -, qui n’est d’aucun parti, d’aucune nation ni d’aucune race puisqu’elle est, pour Bernanos comme pour tout chrétien, l’image et la similitude de l’infinie liberté du Créateur. »

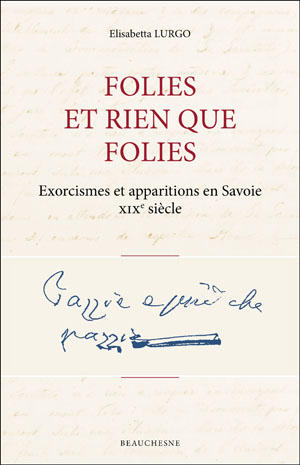

On doit déjà à Romain Debluë, un ensemble d’essais, Les métamorphoses de Protée, un roman, Les solitudes profondes, ainsi qu’une thèse sur Hegel publiée chez Beauchesne : Le Festin de Saturne, qui à elle seule rassure sur la possibilité de pouvoir publier encore aujourd’hui des sommes philosophiques aussi exigeantes, pour ne pas dire austères. Encore que tout le talent de l’auteur fut de parvenir à expliciter la pensée de Hegel, ainsi que celle de Kant, sans recourir au jargon phénoménologique, mais en usant de son style clair et sobre. Toute thèse a toutefois les défauts de son genre, à savoir qu’elle reformule davantage une pensée existante qu’elle n’apporte un éclairage singulier ; mais pour tous les passionnés de philosophie désireux de réviser leurs propres lectures de Kant et de Hegel, l’exercice fait figure ici d’excellente remémoration; le but d'une thèse n'est-il pas de faire un usage le plus maitrisé qui soit des concepts et de la pensée d'un philosophe ? L’ouvrage s’attèle donc davantage à une lecture de Hegel sous l’angle de son christianisme, de philosophe le plus chrétien de sa corporation, selon Romain Debluë – même si Leibniz n’est assurément pas en reste…

Une casuistique de la liberté

Entrons dans le vif de sa thèse, histoire de débattre un peu du fonds. Pour faire bref, Romain Debluë reformule la thèse de Kant où le philosophe reconnait la place centrale du Je, du sujet, dans l’apparition à lui-même de sa conscience. Dans le jargon kantien, ce qu’il nomme l’aperception transcendantale, relève précisément de la conscience, ce lieu où la diversité de nos perceptions, la diversité de nos concepts, se joignent entre eux pour opérer une synthèse qui est celle de la co-naissance. La disparité y est conjurée par l’analogie, dépassée par une synthèse, et le tout, unifié par une vue d’ensemble qui est celle de l’aperception. Elle demeure transcendantale puisque cette opération de logique est indépendante des sens, ces derniers étant qualifiés de « a posteriori » dans la langue kantienne, et de « a priori » pour tout ce qui relève de l’abstraction. Les jugements synthétiques a priori deviennent dès lors possibles, à la manière d’une équation mathématique, une opération de pure logique abstraite, là où ne subsisterait sans cela que la passivité ou la soumission à la réalité donnée, à la réalité perçue. S’il n’existait pas en nous de pure intellection, de conscience supérieure aux sens, nous vivrions tous comme des animaux, dans l’incapacité d’élaborer des pensées et des actes volontiers contre-intuitifs.

Mais la logique kantienne va plus loin que cela et Romain Debluë l’explicite en ces termes : « Il devient alors possible de définir la raison comme la faculté du sujet de se hisser au-dessus de la nature et d’ainsi parvenir à une vue panoramique de celle-ci, qui lui est alors re-présentée comme l’horizon en lequel il peut et doit faire des choix, c’est-à-dire l’espace de son autodétermination, par l’entremise d’actions raisonnables dont il est non seulement sujet mais également initiateur. » Dieu est suprêmement libre, sa créature, l’homme, ne peut qu’avoir hérité d’une part de cette divinité préalable à sa conception. La possibilité même de sa rationalité et de son existence individuelle, renvoient donc à cette part de divin en lui qui échappe en ceci au monde naturel et animal qui l’entoure. Cette liberté dont Kant nous dit qu’elle est nouménale, en l'occurrence : essentiellement négative, par opposition au phénoménal (les sens a posteriori) qui nous sont à la fois donnés et par conséquent affirmés.

Le noumène s'oppose donc frontalement à la causalité ordinaire par le bais de son intuition purement idéelle, entièrement dégagée des lois naturelles et physiques vis-à-vis desquelles nous ne pouvons guère qu’obéir, au même titre que la boule de billard obéit à sa lancée lorsqu’elle est déterminée à agir par la boule précédente. Cette capacité d’abstraction, cette faculté d’intellection pure, cette opération de pure logique intellectuelle, permet à l’homme de s’élever au-dessus du sensible et de ses lois, afin d’y opérer ses choix, d’exercer sa liberté : « (…) la raison permet à la liberté de se manifester au sein de la conscience humaine. » Sauf que Kant est moins catégorique sur le nouménal puisque, selon lui, on ne peut même pas en prouver l’existence, simplement s’en remettre à un postulat de probabilité. Il est donc abusif de prétendre que Kant avalisait l'existence de la liberté et du libre-arbitre, puisqu'il reconnaissait l'impossibilité pour l'homme de prouver l'existence du noumène, qu'il rattachait à la liberté nécessaire à l'opération du libre-arbitre. N'est pas divin qui veut, mais c'est par l'effet présumé de cette liberté que Kant tâchait d'en démontrer l'existence inapparente, notamment par l’effet de sa moralité.

L’homme ayant la capacité de s’apparaître ainsi en un sujet autonome détaché des causalités matérielles, Romain Debluë n’hésite pas à affirmer que « l’homme devient dès lors pour lui-même un infini, en tant qu’il se découvre capable de faire cercle avec lui-même », sa conscience réflexive supplantant la conditionnalité habituelle de ses instincts. On pourrait faire à Romain Debluë la même opposition que l’on faisait naguère à Descartes, à savoir que doter l’homme d’un infini quelconque, c’est renvoyer l’homme à égaler son Créateur, ce qui paraît non seulement peu probable, mais tout autant prétentieux. L’infini est à Dieu ce que le fini est à sa Création. En outre, les déterministes comme Spinoza ne seront aucunement en contradiction avec la capacité purement négative pour l'homme que de dire oui ou non à ce qui advient, ce libre-choix n’étant pas une preuve de liberté puisque accepter ou refuser ce qui advient ne dément pas le fait que ce qui est advenu agit telle une détermination en amont des choix que nous opérons. Nous débouchons donc ici, noumène ou non, sur une liberté exercée à partir de déterminations causales qui préexistent à nos opérations de logiques abstraites ! Le postulat kantien n'était pas sans précaution de le part du philosophe rationaliste quant à la perpétuelle aporie que représente la liberté humaine au sein d'une causalité naturelle pour le moins englobante et totalitaire, précédent jusqu'à l'objet même sur lequel nous nous basons pour réfléchir à nos choix. Kant a d'ailleurs entretenu dans ses dernières oeuvres, dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, qu'il n'était jamais parvenu à juguler en lui sa nature hypocondriaque. Le corps ayant tout de même manifesté, en refoulé de la nature, sa primauté sur la raison transcendantale du philosophe allemand… Du reste, Romain Debluë le reconnaît lui-même : « La raison est faculté de l’infini, certes, mais elle ne l’est qu’en tant que l’infini s’est toujours déjà dérobé à elle, et ainsi paradoxalement doit-elle être comprise plutôt comme faculté vouée à l’infini, mais éternellement insatisfaite. » Quand le divin sort de la chambre, la raison revient par la fenêtre…

Dans l’énonciation que fait Romain Debluë de l’inconditionné kantien, sa supposée liberté d’agir et de penser indépendamment du monde phénoménal, l’acte de la raison revient à prendre conscience de son sujet et à le détacher ainsi de ses déterminations : « Avant l’éveil de la raison, le sujet est déterminé par l’objet : son instinct le guide vers ce qui est bon pour lui, l’homme règle donc sa conduite et se règle soi-même sur les phénomènes qui lui sont donnés et qu’il appréhende selon les inclinations naturelles ; après l’éveil de la raison, tout au contraire, c’est le sujet sur quoi se règlent les objets, puisque celui-ci a acquis la capacité de faire des choix c’est-à-dire a introduit en son rapport avec eux la double modalité du « oui » et du « non » (…) » Avoir conscience de son univers, être acteur d’une volonté pouvant assurer une com-préhension de son environnement, pour autant, cela ne permet pas de définir les conditions même de l’expérience au sein de laquelle on opère cette rationalisation du sujet. L’inconditionné, au sein d’une expérience donnée, est une vue de l’esprit ; la contingence prend pour liberté de fait ce qui n’est qu’occultation des déterminismes. En somme, une liberté de penser et d’agir qui puisse être parfaitement inconditionnée, celle-ci requerrait immédiatement l’omniscience : ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Il nous faudrait embrasser d’une seule opération de l’esprit la totalité des possibilités de choix pour justifier d’une capacité d’action parfaitement libre. C’est d’ailleurs parce que nous ne connaissons jamais tous les tenants et les aboutissants des situations précédents de nos actes, que des comportements mus par un souci parfaitement moral, sur le mode du principe kantien, peuvent tout autant commettre un vice ou une immoralité, par méconnaissance de causes. Ne dit-on pas que l’enfer est pavé de bonnes intentions ? Pour la simple raison qu’avoir toujours à la mémoire ses propres principes, ne permet pas d’éviter les pièges de nos existences réduites à une dimension d’espace et de temps extrêmement courte. Toutes les éventualités n’étant pas pensables dans un même temps, mes choix sont dès lors limités au champ de mes connaissances plus ou moins immédiates. Lorsque l’on commet d’ailleurs une erreur morale alors que nous étions persuadés de la pureté de nos intentions et de nos principes, nous ne pouvons précisément nous empêcher d’objecter : je suis confus, je ne savais pas…

Pour jouir de la liberté d’arbitrage, il faudrait bénéficier en chaque instant de l’omniscience d’un Dieu. Rappelons que la Critique de la raison pure place des bornes très strictes à la connaissance humaine et qu’aucune connaissance a priori ne peut se fonder en l’absence d’une vérification par les sens. Les questions relatives à la liberté, à l’immortalité de l’âme, supposent le noumène, et à ce titre, échappent tant et si bien à tout phénomène préhensible, que Kant n’en fait jamais l’occasion d’une vérité apodictique mais d’un postulat de la raison pure ; le spéculatif ne peut pas se donner pour certitude, quand bien même le choix moral serait selon lui la preuve indirecte d’une liberté échappant aux déterminations naturelles ; encore faudrait-il prouver que les déterminations naturelles sont vicieuses en elles-mêmes, ou égoïstes par nature, et que seul le principe et la défiance aux lois naturelles, permettent d’envisager une conduite morale digne de ce nom. Les animaux sont-ils seulement aussi immoraux que ne le sont les hommes ? Le sujet fait débat encore aujourd’hui, la cruauté étant inexistante au sein du règne des créatures inférieures, là où elle est présente en l’animal supérieur. Y compris sur le terrain de la sexualité, on voit bien que les animaux ne pratiquent que selon les nécessités d’usage, au bon moment et selon une fin délimitée à la procréation, alors que l’homme se dote de libertés en la matière que la commune nature ignore… Le péché d’immoralité ou de perversions, en ce domaine, sera d’ailleurs qualifié de « contre-nature », induisant le fait que la nature est morale, au contraire de l’homme… Quoi qu’il en soit, nous ne cacherons pas le fait que les présupposés sur lesquels reposent les primats kantiens du libre-arbitre qui justifient l’existence de la morale en l’homme, n’interdisent pas que ladite morale, dont nous ne nierons bien évidemment ni l’existence, ni la nécessité, puisse être redevable d’une tout autre origine.

Epluchant Kant en ses œuvres posthumes, Romain Debluë y découvre l’aveu d’un dédoublement de conscience entre le sujet lui-même et sa conscience morale, faisant penser à ce que deviendra plus tard le surmoi freudien : « il y a un être en moi, distinct de moi, qui a pourvoir sur moi ». Kant n’hésite pas à évoquer la nature inconditionnée de cet être qui échapperait à la fois à l’espace et au temps dans ses jugements moraux ! On saurait en tous les cas reconnaître la pertinence philosophique de Kant puisqu’une morale de principes, permettant par son intangibilité l’impératif catégorique, ne saurait être soumise aux aléas des époques sans perdre du même coup sa valeur de principe, son universalité… Pourtant, de l’aube des hommes jusqu’à nous, on ne compte plus les variations de moralité qui valent les anathèmes de barbares aux peuples dont les principes nous sont pour le moins étrangers. Ce qui signifie que bien que les lois naturelles soient intangibles, les constructions culturelles que l’on trouve derrière les lois morales, n’ont jamais cessé de varier d’un peuple à un autre !

Tout cela est pourtant assez logique : si il y a comme l’énonce Kant en sa propre personne, un dédoublement de conscience entre le sujet lui-même et sa conscience morale, c’est en effet qu’il y a construction d’une instance artificielle, par opposition à l’existence naturelle du sujet. La conscience morale est un (sur)moi créé et bâti non par la liberté du seul sujet – si tel était le cas il n’y aurait pas deux individus pratiquant la même morale – mais bénéficiant d’un héritage culturel, en l’occurrence chrétien, qui par sa nature d’héritage, conforme en son sens un très grand nombre d’individus issus d’un même peuple et, à l’évidence, d’une même situation géographique. Plus on s’éloignera du temps et de l’espace où est compris cet héritage moral, plus la morale aura tendance à se modifier et à varier. L’évidence partout démontrée d’une géopolitique de la moralité, assurant à la fois la diversité des lois et coutumes, sinon des rites, rend difficile l’universalité kantienne des principes de la loi morale, sinon à penser que le christianisme est la religion détentrice de la vérité absolue, ce que chaque croyant partout dans le monde pense de sa propre religion…

Le problème de l’universalité de la morale kantienne suppose à la fois un entendement divin (d’où elle serait issue) et une téléologie qui mènerait de facto à une fin glorieuse de l’histoire, puisqu’il n’y aurait dès lors plus qu’une seule et unique vérité révélée. Romain Debluë n’a pas d’autres choix, si je puis dire, que de s’en convaincre : « Kant a bien conscience que le concept de fin, tel qu’il est envisagé par rapport à la faculté de juger, déborde infiniment les possibilités de l’entendement humain qui doit se contenter d’en user sur le mode hypothétique, car ce concept n’est rien moins que celui de l’unité du penser et de l’être, qui sera toutefois maintenue du seul côté subjectif puisque cette fin ne pourra qu’être extrapolée hypothétiquement par la raison : le monde et Dieu, qui contient en soi le Bien suprême, demeurent inexorablement distincts, quoique liés par le sujet humain. Ce dernier, donc, pense bel et bien l’unité de l’Un et du multiple, sous la forme d’un télos, mais n’assiste nulle part et jamais à leur réconciliation effective. » La glande pinéale, qu’elle soit organique ou conceptuelle, n’est pas prête de placer l’homme à l’égal de son créateur, sinon de faire passer en lui des propriétés surhumaines. René Descartes avait déjà en son temps attribué à cette glande hypothétique, la faculté de joindre au sujet matériel, l’immatérialité de son âme, et de les faire ainsi coïncider. Hélas, la matérialité se mélange difficilement avec l’immatérialité, plus difficilement encore qu’avec des neutrinos qui, tout en traversant la matière, finissent tout de même par être détectés à de grandes profondeurs…

La problématique de la chose en soi, elle aussi, n’épargnera pas Descartes et son expérience de la cire d’abeille ; cette dernière étant capable de déjouer les catégories de l’entendement en changeant d’état sous l’effet de la chaleur au point de se liquéfier, c’est-à-dire de passer de solide à liquide, et de se voir malgré tout dénommée du nom de cire. La matière est changeante là où les connaissances a priori se veulent universelles et intangibles : « L’objet, parce qu’il est radicalement distinct du sujet, ne peut jamais être donné en soi : son être se maintient toujours dans un au-delà de toute pensée possible », écrit Debluë, et il est évident que la cire échappe à l’entendement de Descartes aussi profondément que nos catégories ne peuvent rien espérer d’autre de la chose en soi que ce que veulent bien nous en dire nos sens… « La connaissance singulière est donc réservée aux data de l’expérience sensible – et ces data étant toujours conditionnés, jamais livrés aux facultés du sujet dans la pureté de leur en-soi, cette connaissance est vouée à n’être que partielle, fugace, sans le secours des concepts généraux que sont les catégories de l’entendement, lesquelles, par leur nécessaire médiation, rendent à leur tour l’appréhension singulière des singuliers impossible. » L’auteur en déduit précisément ce que j’avais cru trouver naïf au début de sa thèse, à savoir que « il apparaît problématique de conclure tout de même, comme le fait Kant, à la possibilité, ou mieux la nécessité, pour la raison, de poursuivre cet en-soi inaccessible, l’inconditionné qui fonde la totalité des conditions ; et, pis encore, si l’on peut dire, d’en découvrir, ainsi que nous l’avons déjà vu, certains reflets, certains éclats, toujours donnés à l’entendement comme des réalités singulières : mon âme, ma liberté, Dieu lui-même. » La conclusion vient ici donner du grain à moudre au contradicteur matérialiste, mais l’auteur, peu soucieux de composer avec cette mouvance philosophique, semble détenir la solution de l’aporie kantienne (qui remonte comme il le signale d’ailleurs jusqu’à Aristote – et qu’est-ce qui ne remonte pas jusqu’à Aristote, pourrait-on se demander…) en cherchant réponse chez Hegel, à la fois continuateur de l’idéalisme allemand, bien qu’en rupture déclarée d’avec la philosophie des Lumières.

La subsomption hégélienne

« Toute personne qui, en entrant dans l’œuvre de Hegel, persisterait à penser l’abstrait comme simplement opposé au concret, l’un étant de pure pensée, et l’autre d’être pur, s’interdirait hélas la compréhension de la moindre ultérieure progression dialectique ». Je reconnais d’entrée avec l’auteur que la célèbre aufhebung du grand maelström hégélien a en effet le mérite d’embrasser les contraires (suppression/dépassement) et par-là de porter une sérieuse estocade au manichéisme occidental, dont font partie les célèbres antinomies de la raison pure chez Kant. Là où Kant jugeait irréductible l’opposition en soi du fini et de l’infini, du déterminisme et de la liberté, comme un choc des contraires rendant irréductible cette antinomie, Hegel ne voit aucune contradiction dans la réunion des deux contraires au sein d’un même concept. La cosmologie moderne lui donne d’ailleurs raison puisque l’Univers étant en expansion constante (comme le prouve l’effet Doppler du décalage spectral des étoiles) tout en ayant connu un moment zéro (Big bang), cela signifie que même dans un cadre scientifique, l’Univers est à la fois fini et infini puisqu’il n’est pas statique mais dynamique ! Il est pour le moins surprenant que cette conception traditionnellement orientale (yin/yang) se soit introduite dans le cadre d’une philosophie allemande, connue pour être davantage carrée et schématique, plutôt que phénoménologique. A croire que l’instinct de contradiction propre à Hegel en aura retourné rien moins que la tradition germanique elle-même…

Si les contraires peuvent se retrouver non pas opposés mais liés entre eux en une même conception, on comprend assez vite que le singulier et l’universel n’ont pas de raison non plus de s’opposer comme deux antagonismes irréductibles. On ne s’étonnera donc pas que Hegel fasse subir le même sort au phénomène et au noumène, le conditionné et l’inconditionné que, dans un cadre kantien, tout oppose. Mais si chaque opposition renvoie aussi à son contraire, le sujet étant à la fois un singulier à travers lequel se pose aussi l’universel, à la manière de ma propre personne unique au sein d’une espèce comprise comme une généralité, alors il devrait en aller de même avec le fait qu’une chose devrait être à la fois un existant et un néant ; ou alors, que nous sommes tous à la fois déterminés et libres. « (…) le fameux noumène kantien qui déborde toujours déjà les déterminations que lui peut appliquer le sujet transcendantal, et qui n’est rien (…) Mais Hegel, en s’élevant à la spéculation, parvient à montrer qu’en réalité un tel glissement de la pensée n’est possible que si elle reste fixée aux actes d’entendement et persiste à penser objet et prédicats séparément, incapables de trouver en eux-mêmes la force de leur union et ne la trouvant donc qu’en la réflexion du sujet transcendantal qui seul peut puiser en sa propre unité la capacité de la projeter sur les phénomènes. » Là où le schématisme de la raison pure, les catégories de l’entendement, permettaient chez Kant d’accueillir la réalité perçue au sein de notre conscience et de lui donner une forme logique, la spéculation hégélienne a tout l’air de faire le contraire : de projeter sur la réalité une idéalisation du réel ne se trouvant qu’au sein du sujet. En ce sens, Hegel renverse littéralement Kant, de la même manière que Fichte l’avait fait déjà, en plaçant le noumène à la source de tout phénomène, s’attirant les foudres du grand maître de Königsberg. Au grand dam de Kant et à la grande joie de Schopenhauer, Fichte permit au philosophe pessimiste de considérer la réalité comme inexistante, et le sujet, comme étant seul existant, de sa volonté à sa représentation. Lorsque Schopenhauer mourut, le réalité entière dût disparaître avec lui, et nous-mêmes ne devrions plus être en train ni de disserter sur son leg, ni de perdurer dans nos vies après lui, puisque nous ne devrions être compris que dans la représentation de Schopenhauer, seul sujet possible et pensable dans l’universalité de son petit être…

Comment éviter dès lors que la généralisation du noumène ne nous conduise sur une absoluité de l’égoïsme à défaut d’une simple égoïté ? Rappelons que l’égoïté fichtéenne, en faisant de l’altérité au sein du moi, un non-moi, et non un autre, supprime purement et simplement l’existence de l’autre. Le Moi = Moi de Hegel ne saurait être qu’un point de départ et non une finalité, ce que l’auteur reconnaît, n’étant guère schopenhauerien – le philosophe allemand a toutefois d’autres mérites que la métaphysique et l’auteur a bien tort dans d’autres textes que d’inviter à ne pas le lire… Au contraire, Schopenhauer est très pertinent sur la question du noumène et de la dérive fichtéenne – et donc hégélienne – de la philosophie, car il pousse précisément la logique nouménale jusqu’au bout, quitte à en faire une caricature, mais n’est-ce pas dans les caricatures que l’on distingue avec plus d’évidence les effets ? J’aurais personnellement été très enthousiaste d’une égoïté davantage phénoménologique que strictement conceptuelle, susceptible d’intégrer à sa phénoménologie du moi, la possibilité perpétuellement ouverte de l’altérité et non de la négation, de l’égalité, ou de la seule subsomption à plus que soi-même.

Et pourquoi parler d’altérité puisque, comme le résume fort bien Romain Debluë, l’hégélianisme est davantage adapté à Stirner qu’à Marx lorsqu’il explique que l’Absolu quêté par le philosophe n’est rien d’autre que la coïncidence de l’être et de la pensée, de l’identité du Soi et de l’Etre, du Sujet et de la Substance : « Littéralement, le Savoir absolu est une onto-logie, la compréhension de l’Etre comme Logos, c’est-à-dire comme sens, comme pensée » ; à défaut de donner les clefs d’une révélation mystique susceptible d’être épiphanique, la phénoménologie énonce un cadre, une métaphysique, au sein de laquelle les opérations de l’Etre vont pouvoir se donner cours. Mais au lieu d’en faire usage, il s’agit essentiellement d’en faire l’anatomie théorique ; comme le disait déjà Heidegger, le métaphysicien est voué à ne rien faire d’autre qu’à reformuler toujours la compréhension qu’il fait de sa métaphysique ! L’auteur en est parfaitement conscient : « Comme le Dasein est l’être-là, la Darstellung est la position-là, l’acte-de-poser-là, devant nous, sous nos yeux ; et l’ou oublie d’ailleurs trop souvent qu’en allemand ce terme peut avoir également le sens de « représentation » (théâtrale, par exemple) ou de description. (…) En tant que présentation, elle est représentation, c’est-à-dire observation du spectacle que la conscience naturelle donne d’elle-même à la conscience philosophique, et de cette représentation, elle fait la description ». C’est un théâtre sans acteurs où l’on s’attèle plus volontiers à étudier les coulisses qu’à jouer sur la scène. Il existe donc légitimement une philosophie destinée à décrire et étudier le dispositif métaphysique, et une philosophie destinée à prendre véritablement la parole : Leibniz d’un côté, Voltaire de l’autre. Heidegger d’un côté, Camus de l’autre. Mais on peut être les deux à la fois, ce qui est d’autant plus profitable, et qui fait sans doute de Sartre, au détriment de Heidegger, une admirable porte de sortie de l’idéalisme allemand. Le philosophe existentialiste ayant dressé sa métaphysique de la connaissance pour définir l’Etre au profit du monde, c’est-à-dire de mettre à profit sa connaissance des arcanes à celle d’une philosophie en acte, reliant ainsi la métaphysique à la physique, l’Etre au monde, de la sociologie à la politique. N’est-ce pas là le véritable universalisme que d’investir l’ontologie afin de mieux investir encore les problématiques humaines dans leur globalité ? L’intériorité préparant avant tout la compréhension de son extériorité, pour ne pas dire, l’altérité.

Le terme apparaît sous le clavier de l’auteur pour qualifier l’existence de l’objet hors de soi, mais compris tout autant au sein de la conscience naturelle ; toute chose extérieure à soi dispose de son concept en nous, et cette dualité transcendantale de la conscience permet d’affirmer que toute chose en moi possède son en-soi. Ni pure immanence, ni pure transcendance, la certitude subjective demeure liée à la vérité objective. Que penser dès lors de ces métaux nouveaux que l’homme parvient à créer et qui n’ont fatalement jamais été ni perçus, ni imaginés, avant d’avoir été conçus ou découverts ? Ces planètes dont nous ne savons rien sinon en nous y rendant pour y découvrir tantôt des mécanismes physiques parfaitement insoupçonnés puisque jamais conçus et perçus par quiconque ? N’est-ce pas là une preuve par la découverte, par l’inconnu, que l’Absolu de l’Etre n’est pas corrélé à la réalité objective, sinon pour ce qu’il en découvre de sa propre expérience ? Jamais la conscience naturelle n’aurait pu disposer du concept de dinosaure avant que l’archéologie ne tombe sur un os d’une envergure insoupçonnée… et que dire des pluies d’acides sulfuriques sur Vénus ? Même sous forme de connaissance négative, on sait que les chinois avaient pleinement saisis l’existence de minéraux d’origine extraterrestre, de même que l’existence des fossiles comme reliquats d’une vie très ancienne, des millénaires avant les occidentaux. Même sous forme de connaissance négative, lorsque la mention d’une connaissance ne laisse aucune trace dans le savoir d’un temps, c’est tout simplement qu’elle n’existe pas dans la conscience de ceux qui la vivent et l’expérimentent. Heidegger me paraît pour le coup plus pertinent lorsqu’il affirme de son côté que la chose en soi est en partie connaissable et non résolument hors d’atteinte de l’esprit humain ; à savoir que les données empiriques liées à une chose ne peuvent aucunement être dépourvues de qualités comprises dans son essence. Si l’essence est inconnaissable par l’esprit humain, les qualités sensibles d’une chose ne sont pas opposées à son essence et y sont nécessairement contenues. Cette connaissance parcellaire de la chose en soi par le biais de ses qualités sensibles permet plus aisément de joindre, sinon d’approcher cette cohésion en l’esprit entre l’essence et sa substance, permettant d’asseoir malgré tout l’existence d’une vérité scientifique et d’une métaphysique qui puissent coïncider ; mais non par le seul biais de l’en soi.

« ( …) la conscience est ouverture à son objet, elle est toujours conscience de quelque chose, elle est toujours autre que soi, comme nous l’avons déjà vu. Le terme du voyage sera donc atteint lorsque la conscience aura d’elle-même un concept adéquat, et aura donc saisi son être comme étant fondamentalement un être-vers-l’autre, un être-autre, une déchirure qui n’est pas originellement sienne mais appartient à la texture même de l’Etre. » C’est un peu ce qui prépare Schopenhauer et Stirner, à savoir un moi qui phagocyte l’intégralité de la réalité par son entremise ; la métaphysique hégélienne ne laisse aucune place à l’extériorité absolue, à cette réalité physique qui nous préexiste et qui nous succédera, fût-ce en l’absence du moindre être humain. On ne dira jamais assez à quel point l’être n’est absolument pas nécessaire à cet univers au sein duquel l’écrasante majorité des mondes, sont des mondes morts ; des réalités physiques sans êtres, sans consciences pour les porter à la moindre connaissance. Nous sondons actuellement les mondes morts pour y découvrir un ensemble d’éléments physiques incontestables mais vierges de toute perception et de toute conscience rationnelle pour les contempler – sinon depuis que nous y envoyons nos sondes. L’existence du monde physique peut intégralement se passer d’être(s) ; certes pas d’existants, au sens où la matière est une substance étendue, mais elle sait parfaitement faire l’économie, partout dans l’univers, de la moindre substance pensante. L’objet existe donc d’abord dans son extériorité absolue, avant que d’être, par chance, perçu par une conscience. Faire de l’Etre un universel est à mon sens un anthropocentrisme métaphysique que la physique ignore à peu près partout en dehors de la terre.

La matière préexistant à l’Etre, l’antériorité de la physique sur la métaphysique ne contredit toutefois pas l’affirmation suivante : « Seuls les sens, donc, connaissent inférieurement sur un mode matériel et concret, tandis que l’intellect connaît sur un mode immatériel et abstrait, c’est-à-dire par l’universel : la connaissance parfaite des singuliers, dans leur concrétude même, est donc réservée à Dieu, qui seul peut saisir à la fois la matière déterminée et la forme individuelle puisqu’il est cause de Lui-même. » Etant cause de lui-même, Dieu – ou si on préfère l’Univers, le monde – préexiste à ses créatures. Adam et Eve ont été faits de la glaise, de la matière inerte, exactement comme ont dû l’être les premiers éléments du vivant sur la terre primitive. Le passage de l’inerte au vivant, de la matière à la biologie demeurant pour l’heure une conjecture, le Dieu cause de Lui-même est à l’image de la nature pour l’homme, ou de la physique pour le vivant. La subsomption du singulier sous l’universel est parfaitement opérante lorsqu’il s’agit du moi au sein de l’espèce elle-même, de l’espèce au sein de la nature en générale, de la biologie au sein des lois universelles de la physique, etc. « Puisque la conscience, précisément, est acte de sortir d’elle-même, puisqu’elle est un se-transcender perpétuel, il est vain de croire pouvoir sortir de la conscience qui est toujours déjà transcendement d’elle-même ; c’est pourquoi la mesure de la correspondance entre son savoir de l’objet et son objet, entre sa certitude et sa vérité, ne peut qu’avoir lieu en elle-même ». Assurément, et nous rejoindrons parfaitement l’auteur dans cette évidence ; hors de la conscience, il n’est rien qui ne puisse être connu ou perçu. Cela ne signifie pour autant pas qu’il n’existe rien hors de la conscience ; lorsque je porte mes mains à mes yeux et que les objets autour de moi disparaissent à ma vue comme à ma conscience, ils n’en demeurent pas moins présents sans être conscientisés. A l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai aucunement connaissance ni conscience de ce qu’il se passe sur Mars, alors que l’on sait qu’elle connaîtra à mon insu des tempêtes de sable, des nuages de glace, des tourbillons sillonnant ses dunes, des couchants bleus métalliques irisés de rose. Là où il n’y a ni vie, ni êtres, ni conscience, ni transcendance, il s’y passe des événements essentiellement physiques que les milliards d’années n’entement pas ! L’existence spirituelle est bien courte en une vie d’homme par rapport à l’éternité matérielle… Sinon celle de Dieu, bien évidemment, en amont de sa propre Création.

« (…) l’en-soi pur de l’objet n’est rien d’autre qu’un rêve sans consistance, une illusion de la conscience n’ayant pas encore atteint à sa propre vérité ». Une simple imagination qui peut tout de même se nourrir d’éléments secondaires, d’hypothèses et de conjectures ; ce qui nous demeure inconnu peut tout de même, sans la moindre perception sensorielle, être conjecturé à partir de connaissances tierces, à la manière de Giordano Bruno, évoquant l’infinité des mondes bien avant qu’on ne les observe aux télescopes ; à la manière de Démocrite théorisant les atomes avant que le moindre microscope ne puisse témoigner de cette réalité infime. Le non perçu n’est pas hors d’atteinte de l’intelligence humaine, mais il ne saurait recouvrir la moindre vérité sans attendre que la technique en permette un jour l’observation – et la conscientisation, fût-ce par le biais de la médiation d’une photographie ou d’une vidéo. Mais ce n’est pas la chose en soi qui intéresse la phénoménologie mais sa dialectique, ses opérations de transcendance à destination de l’Absolu du sens : « Le regard porté par la conscience sur son objet est toujours déjà plus vaste que son objet, et si l’on ajoute à cela la capacité réflexe inhérente à cette conscience, que nous avons étudiée dans notre précédente partie, nous obtenons le tableau assez exact, croyons-nous, des conditions de possibilité ontologique du langage. Si l’on s’en tient à une classique définition du langage comme un complexe systématique de signifiants à quoi correspond un complexe de signifiés, c’est-à-dire à une définition du langage comme lieu où se déploie et se dévide le sens ». (…) « Le langage se manifeste par l’affirmation de l’existence pure de l’objet, non pas, justement, de son essence, mais de son être immédiat – certes un universel, mais un universel par défaut, nullement énoncé comme tel, à côté de quoi résolument tombe l’intention de la conscience, qui entendait au contraire dire la singularité concrète de son objet. Ce fait curieux nous révèle un caractère fondamental du langage, et de la conscience parlante, qui est que pour la conscience, l’acte de sens le plus pur, le plus immédiat qui se doit accomplir, c’est de dire l’existence de l’étant, la pure présence ».

La phénoménologie dépasse donc les antinomies kantiennes en ceci qu’elle ne s’arrête pas devant d’irréductibles apories conceptuelles mais qu’elle les dépasse en prenant appui moins sur les concepts eux-mêmes que sur le sens conféré à la conscience dans son assimilation des objets. Il en ressort en effet que le sort de tout objet porté à la conscience n’est ni dans la chose en soi, ni dans sa pure réalité sensible, mais dans son expression, sa dénomination, son langage, sa médiation : « il n’est pas difficile de saisir que si le langage échoue à dire le singulier sensible, l’immédiat su immédiatement, c’est pour l’unique raison que le langage est une médiation : comme la conscience est toujours conscience de quelque chose, son dire est toujours dire-quelque chose, et le sens ne se déploie que si du signifiant il peut rebondir sur le signifié, et ainsi faire retour au signe, chargé de signification. Qui dit langage, par conséquent, dit toujours écart, hiatus, et dans cet écart, intentionnalité ; car le sens, qui est le lieu du langage, comme l’indique le terme lui-même, est toujours un se-diriger-vers. Que ce soit celui de la conscience qui vise quelque chose, ou même celui de l’objet qui, par le truchement du Moi, se réfléchit en lui-même et s’élève à sa propre essence. » (…) « Parler c’est, littéralement, s’ex-primer, faire surgir son suc, son essence, à l’extérieur de soi ; or, une telle expression n’est possible que sur le fond de l’activité niante de la pensée elle-même. Le mouvement d’extériorisation du Moi, qui correspond et répond au mouvement d’intériorisation de l’objet dans ses représentations est précisément le mouvement qui donne lieu au surgissement du langage (…) la chose se fait pensée, représentation – elle se représente à la conscience après s’être tenue, face à elle, simplement présente -, et la pensée se fait chose, parole, son, extériorité élevée à l’Universel et non plus simplement réduite à la singularité sensible. »

L’absolu est donc compris moins dans la chose en soi que dans le langage lui-même, divinisé par sa médiation, transcendé par négation dialectique vers le symbolique qui est unité du sens comme son étymologie en témoigne : sym-bolique ce qui s’unit, dia-bolique ce qui sépare. La supériorité du langage sur la chose réelle revient donc à sa portée symbolique, à sa faculté de hisser à l’unité du Concept ce qui ne nous apparaît sans cela que dans l’immédiateté informe de la perception. Thomas Hobbes est toutefois l’exemple radicalement inverse d’un philosophe déiste et chrétien pour qui le langage est au contraire le lieu de toutes les controverses et de toutes les mésententes puisqu’il est précisément une médiation et non la chose même ! La virtualité du Logos est pour lui l’antagonisme le plus féroce à la stabilité du monde matériel qui ne saurait varier sans s’annuler lui-même. La logosphère actuelle d’Internet n’est-elle pas moins une sphère de l’universalisation du divin plutôt que le lieu de tous les travestissements et de toutes les approximations ? Loin d’être le support du divin, le langage est chez Hobbes moins une transcendance qu’un pis-aller ; la vérité est dans la chose même, et même si elle nous est en effet interdite puisque uniquement définissable par ce que nos sens limités veulent bien nous en donner au sein de notre entendement, Heidegger l’affirmait clairement de son côté dans son Kant et le problème de la métaphysique : « Seule une connaissance vraie est une connaissance. Or, la vérité signifie « l’accord avec l’objet. » ». La chose en soi, par le biais de sa matérialité sensible, nous est en partie connaissable par les sens et non résolument hors d’accès. Dieu a accès à la vérité de toute chose, bien évidemment ; l’homme, non. Même si ce dernier n’est pas Dieu, un simple produit de sa Création, cela ne déroge pourtant pas à la définition hobbesienne et néanmoins chrétienne de son essence. Le subterfuge du langage comme voie d’accès à un absolu indépendamment des limitations du monde sensible et du monde intelligible, n’est qu’un subterfuge. Nous devrions dire mieux encore : le langage n’est pas un absolu, c’est une convention. Il n’est pas fait pour incarner une vérité ou l’accès à une vérité, mais un médiateur qui suppose l’échange d’informations d’un sujet à un autre. Il n’est pas un absolu en lui-même, il est un moyen en vue de l’échange entre les hommes. Sitôt qu’il est élevé à l’état d’absolu, il perd son sens premier qui est non d’isoler le sujet mais de rapprocher les hommes autour d’un sens commun. La science ne s’arrête pas, ne connaît pas de fin. La dialectique est bien réelle mais la finalité manque car le savoir absolu est hors d’atteinte là où le savoir nous est possible dans les limites de nos prétentions, qui elles-mêmes sont définies par les limites de nos facultés.

« L’Universel est du côté de la Totalité, tandis que le singulier se situe du côté de la partie, et nous savons que ni l’Universel crispé sur soi, ni le singulier crispé sur soi, ne sont en vérité, car chacun se renverse en son contraire. Pourtant il y a bien, à la première étape dialectique de la Phénoménologie, primauté de l’Universel dont Hegel dit qu’il est le vrai, à tout le moins que la conscience naturelle lui donne sa valeur. » La phénoménologie hégélienne renverse bel et bien les choses pour mettre le monde à l’envers, sans autre originalité que celle du platonisme antique : l’Idée est seule vraie par rapport aux choses. Sa perfection conceptuelle la pose comme subsomption de la matérialité imparfaite à la divinité du sens, du symbolique. Rien de neuf sous le soleil de la raison sinon qu’elle conduit à prendre la virtualité des médiateurs du sens pour la réalité, là où la matérialité, même dans son inaccessibilité partielle, témoigne chaque jour de sa stabilité et de sa permanence, indépendamment de nos concepts, qui vont et qui viennent, selon les cultures et les époques.

Selon Hegel, l’essence de tout objet n’est pas dans sa matérialité mais dans son apparition dans la conscience, ce que contredit l’existence de la nature et des choses avant même l’apparition de l’homme, qui n’ont pas cessé d’exister par elles-mêmes, sans la moindre conscience pour les faire exister autrement qu’à l’état matériel. Nous ne désavouerons pas ici cette éternelle contradiction entre l’idéalisme et le matérialisme, qui veut que l’Idée soit première pour les uns et que le réel le soit pour les autres… Ce qui n’est encore un fois pas incompatible avec la divinité, notamment sous sa forme hobbesienne (qui demeure transcendante) et sous sa forme spinoziste, à la fois divine et immanente. En un certain sens, les deux partis pris peuvent se retrouver pour tout ce qui concerne la dialectique interne du sujet à l’objet, mais quant à définir l’origine de la vérité, sinon sa nature, les chemins manifestement se séparent – bien qu’ils ne mènent pas nulle part… L’hégélianisme débouche non seulement sur un platonisme en tout point fidèle à ses origines grecques, mais ne débouche sur rien d’autre que le cogito cartésien, pour toute certitude, sinon qu’il lui reconnaît un mouvement perpétuel, une dialectique, une phénoménologie de l’esprit : « La conscience, donc la Phénoménologie de l’Esprit, correspond strictement au moment essentiel, celui de l’apparaître : rien d’autre n’est dit par le titre du titanesque ouvrage en quoi se trouve décrite l’odyssée d’une conscience se découvrant comme lieu où, à soi-même et dans soi-même, apparaît l’Esprit, afin qu’il se puisse rejoindre au cœur même de son Autre, la Nature. » La contradiction du discours phénoménologique veut que l’Autre, l’Altérité, soit la Nature alors qu’elle n’existe, dans son essence, que dans la jointure avec l’Esprit… Autrement dit : bien qu’étant Autre, elle est indissociable du Soi pour exister. Donc elle n’est pas résolument Autre mais plus certainement Soi.

Pourtant, nous convergeons vers un même constat : « Lorsqu’elle entreprend de définir la chose, la conscience se trouve confrontée à l’insaisissable même de la chose en soi, par définition : dès que la conscience saisit quelque chose, c’est toujours quelque chose pour elle, - l’en-soi est voué à n’être jamais compris dans le pour-un-autre. Jamais le sujet ne perçoit la chose, toujours quelque qualité ». L’absolu demeure hors d’atteinte, qu’on le place au sein de l’intelligible comme de la plus pure immanence. Cela dit, ce qui se voudrait tragique ne l’est pas vraiment car l’impossibilité du savoir absolu n’a en rien empêché le triomphe de la médecine dans la lutte contre d’authentiques maladies, la confection toujours plus optimale des habitations comme de la qualité de vie des hommes, l’exploration d’autres mondes que l’on croyait longtemps inaccessibles, l’invention de l’électricité, qui simplifie nombre de contraintes ; bref, le progrès technique n’est en rien entravé par nos limites ontologiques dans l’accès à la connaissance, ou plutôt, nos connaissances partielles de la chose en soi rendent non seulement infinies nos découvertes, mais n’entravent en rien l’essor sotériologique de nombre d’inventions humaines obéissant à son seul dessein. Quant à son essor spirituel, il est sans doute situé moins loin qu’on ne le croit ; et je ne sache pas que les Evangiles aient davantage tablés sur la dialectique et les Idées pour mesurer leur perfection divine, mais sur l’amour et la charité, sur la morale – ce qui est bien autrement libérateur que la seule métaphysique des concepts. Ce que l’esprit ne résout pas, c’est l’action qui le parachève ; le christianisme étant lui-même dépositaire d’un mode de vie tout entier. Là où les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de l’homme demeurent ouvertes. Nous ne serons jamais Dieu, peut-être pas même radieux, mais l’absolu n’interdit pas la juste mesure de nos capacités, de la raison pure à la raison mise en pratique, à savoir : la vertu.

Critiquer n’étant pas désavouer mais une variante au contraire de l’appréciation, je ne peux que recommander cet ouvrage à la fois clair et complexe, qui suppose avoir mis un redoutable défi à l’auteur pour parvenir ainsi à user sans cesse d’un langage aussi clair et élégant, contrairement à Hegel lui-même et à sa tradition philosophique, en un exercice de haute voltige conceptuelle qui excède de beaucoup ce que je suis moi-même capable d’en dire, sinon pour le fonds, mais assurément pas avec l’exhaustivité de l’auteur dont l’idéalisme allemand est manifestement la spécialité. Rapporté à son âge, l’ouvrage tient en lui-même du phénoménal.

Romain Debluë, à pas même trente ans, est un phénomène. Il ne se contente pas d’avoir l’insolence de la jeunesse, il lui adjoint un talent certain. Une maîtrise du style digne d’une maturité pour le moins précoce, une originalité qui détonne dans le paysage littéraire helvétique, peu fait pour les audaces et les accomplissements sans concessions. En outre, il accumule les tares pour son temps : une exigence philosophique de haute tenue, volontiers complexe, à l’heure de l’abêtissement imposé de force au public, tenu en piètre estime par les barons de la culture ; un caractère bien trempé à l’heure de l’effacement apeuré et timide ; un christianisme assumé en une époque, sinon athée, pour le moins, agnostique ; la célébration des grands crus classiques à l’heure des beaujolais nouveaux ; une préférence pour les auteurs de droite à l’heure du politiquement correct de la pudibonde gauche morale ; la défense des opprimés, vaincus et damnés, en plein libéralisme finissant ; le goût de la liberté en pleine époque moutonnière, indifférenciée, égalitariste, prise à la gorge par une lutte des classes dont on masque sciemment l’évidence ; réhabilitant la spiritualité et l’humanisme à l’heure de la réification capitaliste, son exact opposé ; à quoi on peut ajouter l’expression claire, directe, élégante, à l’heure de l’inexpression abstraite, des mots vides où l’on s’évertue surtout à ne rien dire pour ne pas avoir à prendre la parole – tout en la prenant… Imagine-t-on une danseuse montant sur scène et qui, pour s’excuser d’avoir à danser en public, n’y consentirait que derrière le rideau ?

Romain Debluë ne ménage pas sa peine lorsqu’il est question de défendre le christianisme des attaques qui lui sont faites ; je ne cesse de trouver cela admirable et salutaire. Courageux, car le christianisme n’est pas seulement décadent du fait du triomphe du matérialisme mais il est aussi attaqué sur ses terres historiques par l’impérialisme islamiste, notamment en Arménie, mais partout où des attentats ont cours en Occident et ailleurs, qui s’inscrivent dans cette déclaration de guerre faite par Khomeiny en 1979 et qui s’est poursuivie depuis. Le christianisme est désormais en mauvaise posture alors que, fi de son corpus théorique, de sa morale particulière, il fut aussi le bâtisseur de notre civilisation occidentale ; nous lui devons tous une part de notre identité, de nos valeurs, fût-ce en contradicteurs ; car il est bien juste d’affirmer que c’est au cœur de l’esprit chrétien que fut pensé la laïcité, l’athéisme, le socialisme révolutionnaire, le marxisme finaliste, la main invisible du libéralisme, et autres succédanés revanchards d’une matrice qui fut Jésus d’un côté, l’Eglise de l’autre. Cet héritage multimillénaire ne saurait laisser personne indifférent et depuis que les deux grandes religions occidentales sont mourantes, qu’elles ont cessé de régenter par la force et la contrainte la vie de tout un chacun, leur redonner un peu de vigueur ne me paraît pas déplacé. Il sera toujours temps de ressortir nos Voltaire, nos Mesliers, nos D'Holbach et autres Brassens, lorsqu’elles abuseront à nouveau de leurs prétentions. Nous en sommes loin…

Il va de soi que le message chrétien, à son origine, était bien plus riche et complexe que ce qu’il deviendra pas la suite. Il y eut de tout dans l’histoire : un christianisme platonicien, un christianisme philosophique (scolastique), un christianisme épicurien, un christianisme romain, un christianisme officiel, apostolique et impérial, de petites sectes dissidentes et révolutionnaires, un empire totalitaire, une dissidence protestante, une Inquisition qui annonçait déjà à l’époque l’instabilité du dogme et sa peur de disparaître, prélude à son lent effondrement, et la caricature qu’il en devint lorsque la positivité du discours chrétien, douceur, pitié, amour du prochain, compassion, fut remplacée chez ses propres défenseurs par la seule négativité contenue en lui-même : le culte de la douleur, le masochisme du martyr consenti pour lui-même, le sadisme de la souffrance infligée à autrui en guise de morale salvatrice, le perinde ac cadaver de certains pères de l’Eglise, identifiant la vie chrétienne au fait de vivre tel un cadavre débarrassé de toute vie, dans la seule macération de sa vitalité étouffée et solitaire, l'éloge de la culpabilité, sans évoquer la complaisance dans la morbidité et le peccamineux.

Romain Debluë prend le contre-pied de cet héritage avant tout redevable à la décadence de la religion chrétienne, lorsque celle-ci devint y compris face à elle-même, une caricature épuisée, pour réaffirmer ce qui faisait sa grandeur au temps où l’on y croyait encore ; aussi affirme-t-il dans le numéro 13 (sans superstition) de la revue la Cinquième saison, consacrée à la Bible : « Le catholicisme est, en toutes parts de sa doctrine, le contraire d’un dolorisme : contre la plus facile pente de l’esprit, il affirme fermement que la souffrance n’a aucun équivalent en Dieu, que par conséquent elle n’est d’aucune façon divinisable. Jamais la souffrance ni la douleur ne valent pour elles-mêmes ; toujours et seulement en raison de l’amour dont elles peuvent être le signe, et dont elles sont ici-bas, souventefois, les inséparables compagnes. » Dans la préface qu’il a signé pour la prestigieuse collection Bouquins Robert-Laffont consacrée à l’écrivain catholique Georges Bernanos, il démontre que l’on peut être non seulement chrétien mais aussi de la trempe pamphlétaire d’un Bernanos, être tour à tour politiquement de droite puis de gauche, anticlérical, pieux catholique, réactionnaire, républicain, antisémite… Soutenir le franquisme lors de sa conquête du pouvoir, le révoquer sitôt l’épuration engagée ; être dégoûté par les accords de Munich et fuir au Brésil ; défendre la vie intérieure de l’âme contre la robotisation du monde ; prendre le parti de la liberté, en chrétien, en catholique, plutôt qu’en marxiste ou en libéral. Romain Debluë écrit dans sa notice des Grands cimetières sous la lune : « Lorsque Bernanos, par conséquent, se jette dans la guerre d’Espagne pour livrer au monde son témoignage, il fait œuvre, tout à la fois, de catholique et de Français, au sens surnaturel du terme. Mieux : il fait œuvre de Français parce qu’il fait œuvre de catholique, dénonçant partout où elle se montre la haine diabolique du genre humain envers sa propre nature – sa liberté -, qui n’est d’aucun parti, d’aucune nation ni d’aucune race puisqu’elle est, pour Bernanos comme pour tout chrétien, l’image et la similitude de l’infinie liberté du Créateur. »

On doit déjà à Romain Debluë, un ensemble d’essais, Les métamorphoses de Protée, un roman, Les solitudes profondes, ainsi qu’une thèse sur Hegel publiée chez Beauchesne : Le Festin de Saturne, qui à elle seule rassure sur la possibilité de pouvoir publier encore aujourd’hui des sommes philosophiques aussi exigeantes, pour ne pas dire austères. Encore que tout le talent de l’auteur fut de parvenir à expliciter la pensée de Hegel, ainsi que celle de Kant, sans recourir au jargon phénoménologique, mais en usant de son style clair et sobre. Toute thèse a toutefois les défauts de son genre, à savoir qu’elle reformule davantage une pensée existante qu’elle n’apporte un éclairage singulier ; mais pour tous les passionnés de philosophie désireux de réviser leurs propres lectures de Kant et de Hegel, l’exercice fait figure ici d’excellente remémoration; le but d'une thèse n'est-il pas de faire un usage le plus maitrisé qui soit des concepts et de la pensée d'un philosophe ? L’ouvrage s’attèle donc davantage à une lecture de Hegel sous l’angle de son christianisme, de philosophe le plus chrétien de sa corporation, selon Romain Debluë – même si Leibniz n’est assurément pas en reste…

Une casuistique de la liberté

Entrons dans le vif de sa thèse, histoire de débattre un peu du fonds. Pour faire bref, Romain Debluë reformule la thèse de Kant où le philosophe reconnait la place centrale du Je, du sujet, dans l’apparition à lui-même de sa conscience. Dans le jargon kantien, ce qu’il nomme l’aperception transcendantale, relève précisément de la conscience, ce lieu où la diversité de nos perceptions, la diversité de nos concepts, se joignent entre eux pour opérer une synthèse qui est celle de la co-naissance. La disparité y est conjurée par l’analogie, dépassée par une synthèse, et le tout, unifié par une vue d’ensemble qui est celle de l’aperception. Elle demeure transcendantale puisque cette opération de logique est indépendante des sens, ces derniers étant qualifiés de « a posteriori » dans la langue kantienne, et de « a priori » pour tout ce qui relève de l’abstraction. Les jugements synthétiques a priori deviennent dès lors possibles, à la manière d’une équation mathématique, une opération de pure logique abstraite, là où ne subsisterait sans cela que la passivité ou la soumission à la réalité donnée, à la réalité perçue. S’il n’existait pas en nous de pure intellection, de conscience supérieure aux sens, nous vivrions tous comme des animaux, dans l’incapacité d’élaborer des pensées et des actes volontiers contre-intuitifs.

Mais la logique kantienne va plus loin que cela et Romain Debluë l’explicite en ces termes : « Il devient alors possible de définir la raison comme la faculté du sujet de se hisser au-dessus de la nature et d’ainsi parvenir à une vue panoramique de celle-ci, qui lui est alors re-présentée comme l’horizon en lequel il peut et doit faire des choix, c’est-à-dire l’espace de son autodétermination, par l’entremise d’actions raisonnables dont il est non seulement sujet mais également initiateur. » Dieu est suprêmement libre, sa créature, l’homme, ne peut qu’avoir hérité d’une part de cette divinité préalable à sa conception. La possibilité même de sa rationalité et de son existence individuelle, renvoient donc à cette part de divin en lui qui échappe en ceci au monde naturel et animal qui l’entoure. Cette liberté dont Kant nous dit qu’elle est nouménale, en l'occurrence : essentiellement négative, par opposition au phénoménal (les sens a posteriori) qui nous sont à la fois donnés et par conséquent affirmés.

Le noumène s'oppose donc frontalement à la causalité ordinaire par le bais de son intuition purement idéelle, entièrement dégagée des lois naturelles et physiques vis-à-vis desquelles nous ne pouvons guère qu’obéir, au même titre que la boule de billard obéit à sa lancée lorsqu’elle est déterminée à agir par la boule précédente. Cette capacité d’abstraction, cette faculté d’intellection pure, cette opération de pure logique intellectuelle, permet à l’homme de s’élever au-dessus du sensible et de ses lois, afin d’y opérer ses choix, d’exercer sa liberté : « (…) la raison permet à la liberté de se manifester au sein de la conscience humaine. » Sauf que Kant est moins catégorique sur le nouménal puisque, selon lui, on ne peut même pas en prouver l’existence, simplement s’en remettre à un postulat de probabilité. Il est donc abusif de prétendre que Kant avalisait l'existence de la liberté et du libre-arbitre, puisqu'il reconnaissait l'impossibilité pour l'homme de prouver l'existence du noumène, qu'il rattachait à la liberté nécessaire à l'opération du libre-arbitre. N'est pas divin qui veut, mais c'est par l'effet présumé de cette liberté que Kant tâchait d'en démontrer l'existence inapparente, notamment par l’effet de sa moralité.

L’homme ayant la capacité de s’apparaître ainsi en un sujet autonome détaché des causalités matérielles, Romain Debluë n’hésite pas à affirmer que « l’homme devient dès lors pour lui-même un infini, en tant qu’il se découvre capable de faire cercle avec lui-même », sa conscience réflexive supplantant la conditionnalité habituelle de ses instincts. On pourrait faire à Romain Debluë la même opposition que l’on faisait naguère à Descartes, à savoir que doter l’homme d’un infini quelconque, c’est renvoyer l’homme à égaler son Créateur, ce qui paraît non seulement peu probable, mais tout autant prétentieux. L’infini est à Dieu ce que le fini est à sa Création. En outre, les déterministes comme Spinoza ne seront aucunement en contradiction avec la capacité purement négative pour l'homme que de dire oui ou non à ce qui advient, ce libre-choix n’étant pas une preuve de liberté puisque accepter ou refuser ce qui advient ne dément pas le fait que ce qui est advenu agit telle une détermination en amont des choix que nous opérons. Nous débouchons donc ici, noumène ou non, sur une liberté exercée à partir de déterminations causales qui préexistent à nos opérations de logiques abstraites ! Le postulat kantien n'était pas sans précaution de le part du philosophe rationaliste quant à la perpétuelle aporie que représente la liberté humaine au sein d'une causalité naturelle pour le moins englobante et totalitaire, précédent jusqu'à l'objet même sur lequel nous nous basons pour réfléchir à nos choix. Kant a d'ailleurs entretenu dans ses dernières oeuvres, dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, qu'il n'était jamais parvenu à juguler en lui sa nature hypocondriaque. Le corps ayant tout de même manifesté, en refoulé de la nature, sa primauté sur la raison transcendantale du philosophe allemand… Du reste, Romain Debluë le reconnaît lui-même : « La raison est faculté de l’infini, certes, mais elle ne l’est qu’en tant que l’infini s’est toujours déjà dérobé à elle, et ainsi paradoxalement doit-elle être comprise plutôt comme faculté vouée à l’infini, mais éternellement insatisfaite. » Quand le divin sort de la chambre, la raison revient par la fenêtre…

Dans l’énonciation que fait Romain Debluë de l’inconditionné kantien, sa supposée liberté d’agir et de penser indépendamment du monde phénoménal, l’acte de la raison revient à prendre conscience de son sujet et à le détacher ainsi de ses déterminations : « Avant l’éveil de la raison, le sujet est déterminé par l’objet : son instinct le guide vers ce qui est bon pour lui, l’homme règle donc sa conduite et se règle soi-même sur les phénomènes qui lui sont donnés et qu’il appréhende selon les inclinations naturelles ; après l’éveil de la raison, tout au contraire, c’est le sujet sur quoi se règlent les objets, puisque celui-ci a acquis la capacité de faire des choix c’est-à-dire a introduit en son rapport avec eux la double modalité du « oui » et du « non » (…) » Avoir conscience de son univers, être acteur d’une volonté pouvant assurer une com-préhension de son environnement, pour autant, cela ne permet pas de définir les conditions même de l’expérience au sein de laquelle on opère cette rationalisation du sujet. L’inconditionné, au sein d’une expérience donnée, est une vue de l’esprit ; la contingence prend pour liberté de fait ce qui n’est qu’occultation des déterminismes. En somme, une liberté de penser et d’agir qui puisse être parfaitement inconditionnée, celle-ci requerrait immédiatement l’omniscience : ce qui est, ce qui fut, ce qui sera. Il nous faudrait embrasser d’une seule opération de l’esprit la totalité des possibilités de choix pour justifier d’une capacité d’action parfaitement libre. C’est d’ailleurs parce que nous ne connaissons jamais tous les tenants et les aboutissants des situations précédents de nos actes, que des comportements mus par un souci parfaitement moral, sur le mode du principe kantien, peuvent tout autant commettre un vice ou une immoralité, par méconnaissance de causes. Ne dit-on pas que l’enfer est pavé de bonnes intentions ? Pour la simple raison qu’avoir toujours à la mémoire ses propres principes, ne permet pas d’éviter les pièges de nos existences réduites à une dimension d’espace et de temps extrêmement courte. Toutes les éventualités n’étant pas pensables dans un même temps, mes choix sont dès lors limités au champ de mes connaissances plus ou moins immédiates. Lorsque l’on commet d’ailleurs une erreur morale alors que nous étions persuadés de la pureté de nos intentions et de nos principes, nous ne pouvons précisément nous empêcher d’objecter : je suis confus, je ne savais pas…

Pour jouir de la liberté d’arbitrage, il faudrait bénéficier en chaque instant de l’omniscience d’un Dieu. Rappelons que la Critique de la raison pure place des bornes très strictes à la connaissance humaine et qu’aucune connaissance a priori ne peut se fonder en l’absence d’une vérification par les sens. Les questions relatives à la liberté, à l’immortalité de l’âme, supposent le noumène, et à ce titre, échappent tant et si bien à tout phénomène préhensible, que Kant n’en fait jamais l’occasion d’une vérité apodictique mais d’un postulat de la raison pure ; le spéculatif ne peut pas se donner pour certitude, quand bien même le choix moral serait selon lui la preuve indirecte d’une liberté échappant aux déterminations naturelles ; encore faudrait-il prouver que les déterminations naturelles sont vicieuses en elles-mêmes, ou égoïstes par nature, et que seul le principe et la défiance aux lois naturelles, permettent d’envisager une conduite morale digne de ce nom. Les animaux sont-ils seulement aussi immoraux que ne le sont les hommes ? Le sujet fait débat encore aujourd’hui, la cruauté étant inexistante au sein du règne des créatures inférieures, là où elle est présente en l’animal supérieur. Y compris sur le terrain de la sexualité, on voit bien que les animaux ne pratiquent que selon les nécessités d’usage, au bon moment et selon une fin délimitée à la procréation, alors que l’homme se dote de libertés en la matière que la commune nature ignore… Le péché d’immoralité ou de perversions, en ce domaine, sera d’ailleurs qualifié de « contre-nature », induisant le fait que la nature est morale, au contraire de l’homme… Quoi qu’il en soit, nous ne cacherons pas le fait que les présupposés sur lesquels reposent les primats kantiens du libre-arbitre qui justifient l’existence de la morale en l’homme, n’interdisent pas que ladite morale, dont nous ne nierons bien évidemment ni l’existence, ni la nécessité, puisse être redevable d’une tout autre origine.

Epluchant Kant en ses œuvres posthumes, Romain Debluë y découvre l’aveu d’un dédoublement de conscience entre le sujet lui-même et sa conscience morale, faisant penser à ce que deviendra plus tard le surmoi freudien : « il y a un être en moi, distinct de moi, qui a pourvoir sur moi ». Kant n’hésite pas à évoquer la nature inconditionnée de cet être qui échapperait à la fois à l’espace et au temps dans ses jugements moraux ! On saurait en tous les cas reconnaître la pertinence philosophique de Kant puisqu’une morale de principes, permettant par son intangibilité l’impératif catégorique, ne saurait être soumise aux aléas des époques sans perdre du même coup sa valeur de principe, son universalité… Pourtant, de l’aube des hommes jusqu’à nous, on ne compte plus les variations de moralité qui valent les anathèmes de barbares aux peuples dont les principes nous sont pour le moins étrangers. Ce qui signifie que bien que les lois naturelles soient intangibles, les constructions culturelles que l’on trouve derrière les lois morales, n’ont jamais cessé de varier d’un peuple à un autre !

Tout cela est pourtant assez logique : si il y a comme l’énonce Kant en sa propre personne, un dédoublement de conscience entre le sujet lui-même et sa conscience morale, c’est en effet qu’il y a construction d’une instance artificielle, par opposition à l’existence naturelle du sujet. La conscience morale est un (sur)moi créé et bâti non par la liberté du seul sujet – si tel était le cas il n’y aurait pas deux individus pratiquant la même morale – mais bénéficiant d’un héritage culturel, en l’occurrence chrétien, qui par sa nature d’héritage, conforme en son sens un très grand nombre d’individus issus d’un même peuple et, à l’évidence, d’une même situation géographique. Plus on s’éloignera du temps et de l’espace où est compris cet héritage moral, plus la morale aura tendance à se modifier et à varier. L’évidence partout démontrée d’une géopolitique de la moralité, assurant à la fois la diversité des lois et coutumes, sinon des rites, rend difficile l’universalité kantienne des principes de la loi morale, sinon à penser que le christianisme est la religion détentrice de la vérité absolue, ce que chaque croyant partout dans le monde pense de sa propre religion…

Le problème de l’universalité de la morale kantienne suppose à la fois un entendement divin (d’où elle serait issue) et une téléologie qui mènerait de facto à une fin glorieuse de l’histoire, puisqu’il n’y aurait dès lors plus qu’une seule et unique vérité révélée. Romain Debluë n’a pas d’autres choix, si je puis dire, que de s’en convaincre : « Kant a bien conscience que le concept de fin, tel qu’il est envisagé par rapport à la faculté de juger, déborde infiniment les possibilités de l’entendement humain qui doit se contenter d’en user sur le mode hypothétique, car ce concept n’est rien moins que celui de l’unité du penser et de l’être, qui sera toutefois maintenue du seul côté subjectif puisque cette fin ne pourra qu’être extrapolée hypothétiquement par la raison : le monde et Dieu, qui contient en soi le Bien suprême, demeurent inexorablement distincts, quoique liés par le sujet humain. Ce dernier, donc, pense bel et bien l’unité de l’Un et du multiple, sous la forme d’un télos, mais n’assiste nulle part et jamais à leur réconciliation effective. » La glande pinéale, qu’elle soit organique ou conceptuelle, n’est pas prête de placer l’homme à l’égal de son créateur, sinon de faire passer en lui des propriétés surhumaines. René Descartes avait déjà en son temps attribué à cette glande hypothétique, la faculté de joindre au sujet matériel, l’immatérialité de son âme, et de les faire ainsi coïncider. Hélas, la matérialité se mélange difficilement avec l’immatérialité, plus difficilement encore qu’avec des neutrinos qui, tout en traversant la matière, finissent tout de même par être détectés à de grandes profondeurs…

La problématique de la chose en soi, elle aussi, n’épargnera pas Descartes et son expérience de la cire d’abeille ; cette dernière étant capable de déjouer les catégories de l’entendement en changeant d’état sous l’effet de la chaleur au point de se liquéfier, c’est-à-dire de passer de solide à liquide, et de se voir malgré tout dénommée du nom de cire. La matière est changeante là où les connaissances a priori se veulent universelles et intangibles : « L’objet, parce qu’il est radicalement distinct du sujet, ne peut jamais être donné en soi : son être se maintient toujours dans un au-delà de toute pensée possible », écrit Debluë, et il est évident que la cire échappe à l’entendement de Descartes aussi profondément que nos catégories ne peuvent rien espérer d’autre de la chose en soi que ce que veulent bien nous en dire nos sens… « La connaissance singulière est donc réservée aux data de l’expérience sensible – et ces data étant toujours conditionnés, jamais livrés aux facultés du sujet dans la pureté de leur en-soi, cette connaissance est vouée à n’être que partielle, fugace, sans le secours des concepts généraux que sont les catégories de l’entendement, lesquelles, par leur nécessaire médiation, rendent à leur tour l’appréhension singulière des singuliers impossible. » L’auteur en déduit précisément ce que j’avais cru trouver naïf au début de sa thèse, à savoir que « il apparaît problématique de conclure tout de même, comme le fait Kant, à la possibilité, ou mieux la nécessité, pour la raison, de poursuivre cet en-soi inaccessible, l’inconditionné qui fonde la totalité des conditions ; et, pis encore, si l’on peut dire, d’en découvrir, ainsi que nous l’avons déjà vu, certains reflets, certains éclats, toujours donnés à l’entendement comme des réalités singulières : mon âme, ma liberté, Dieu lui-même. » La conclusion vient ici donner du grain à moudre au contradicteur matérialiste, mais l’auteur, peu soucieux de composer avec cette mouvance philosophique, semble détenir la solution de l’aporie kantienne (qui remonte comme il le signale d’ailleurs jusqu’à Aristote – et qu’est-ce qui ne remonte pas jusqu’à Aristote, pourrait-on se demander…) en cherchant réponse chez Hegel, à la fois continuateur de l’idéalisme allemand, bien qu’en rupture déclarée d’avec la philosophie des Lumières.

La subsomption hégélienne

« Toute personne qui, en entrant dans l’œuvre de Hegel, persisterait à penser l’abstrait comme simplement opposé au concret, l’un étant de pure pensée, et l’autre d’être pur, s’interdirait hélas la compréhension de la moindre ultérieure progression dialectique ». Je reconnais d’entrée avec l’auteur que la célèbre aufhebung du grand maelström hégélien a en effet le mérite d’embrasser les contraires (suppression/dépassement) et par-là de porter une sérieuse estocade au manichéisme occidental, dont font partie les célèbres antinomies de la raison pure chez Kant. Là où Kant jugeait irréductible l’opposition en soi du fini et de l’infini, du déterminisme et de la liberté, comme un choc des contraires rendant irréductible cette antinomie, Hegel ne voit aucune contradiction dans la réunion des deux contraires au sein d’un même concept. La cosmologie moderne lui donne d’ailleurs raison puisque l’Univers étant en expansion constante (comme le prouve l’effet Doppler du décalage spectral des étoiles) tout en ayant connu un moment zéro (Big bang), cela signifie que même dans un cadre scientifique, l’Univers est à la fois fini et infini puisqu’il n’est pas statique mais dynamique ! Il est pour le moins surprenant que cette conception traditionnellement orientale (yin/yang) se soit introduite dans le cadre d’une philosophie allemande, connue pour être davantage carrée et schématique, plutôt que phénoménologique. A croire que l’instinct de contradiction propre à Hegel en aura retourné rien moins que la tradition germanique elle-même…