35.00 €

17 - LE LIVRE SECRET DES CATHARES, INTERROGATIO IOHANNIS. Edition critique, traduction, commentaire. Nouvelle édition, revue et augmentée

Date d'ajout : mardi 02 mai 2017

par Jean DUVERNOY

CAHIERS DU CERCLE ERNEST-RENAN, 117, novembre 1980

Originaire de Hongrie et actuellement attachée au Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale de Poitiers, l'auteur nous livre le produit des recherches qu'elle a entreprises sous la direction du Pr Christine Thouzellier à l'École Pratique des Hautes Études (Sciences religieuses). C'est avant tout l'édition critique d'un apocryphe, l'Interrogatio lohannis, souvent citée également sous le nom de Cène secrète. Le texte est fait de réponses apportées par le Christ, à la Cène, à des questions de Jean, réponses qui ont toutes une orientation dualiste, et font de Satan, l'ange déchu, le démiurge. On sait que ce texte fut communiqué par l'évêque bogomile de Bulgarie au Fils (coadjuteur) de l'évêque cathare de Concorezzo (Milan), vers 1190.

L'édition est basée sur deux versions, faites en latin par deux traducteurs différents d'un original grec ou vieux-slavon perdu. L'une de ces versions, glosée, est copiée à la suite d'un N.T. latin conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne. L'A. semble avoir repris l'édition qu'en avait faite Richard Reitzenstein (Die Vorgeschichte der christlichen Taufe, Leipzig-Berlin 1929 et Stuttgart 1967). La seconde, communiquée par l'Inquisition italienne à celle de Carcassonne, y était conservée jusqu'à la fin du XVIIe siècle ; il en reste, à défaut de la pièce originale, trois copies, l'une, fautive, donnée par le P. Benoist dans son Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, Paris 1691 ; une autre manuscrite, dans un recueil de pièces à l'usage des inquisiteurs empruntées à la collection de Carcassonne, date de 1455 (Ms 109 de la Bibliothèque municipale de Dôle) ; une dernière manuscrite dans la collection bien connue de copies faites sur l'ordre de Colbert (Fonds Doat de la B.N. de Paris, t. 36). On sait par cette collection que la pièce se trouvait dans un livre de documentation de l'inquisiteur Geoffroy d'Ablis en 1306. Pour cette version, l'A. a retenu le manuscrit de Dôle, le plus ancien, comme manuscrit de base, d'ailleurs pratiquement identique à celui de Paris. Cette nouvelle édition rend périmée celle de Reitzenstein, basée, pour cette version, sur la seule copie de Benoist.

Des notes renvoient aux passages, assez nombreux, qui sont empruntés à la Bible, généralement au N.T. Ceux dont le texte coïncide avec celui de la Vulgate sont imprimés en italiques, mais il va sans dire que les légères divergences d'expression que l'on rencontre dans les autres peuvent être simplement le fait du traducteur. Cette approximation rend décevante l'étude biblique des citations. Il faut néanmoins souligner l'addition « et igni » à la fin de Jean l, 33, qu'avait relevée Reitzenstein.

Dans un commentaire qui fait suite à l'édition, l'A. fournit tous les rapprochements topiques qui peuvent être faits entre le texte et les idées de l'Apocryphe et d'autres familles spirituelles. Elle constate une parenté qui confine à l'identité avec les erreurs relevées chez les Bogomiles de Constantinople par Euthyme Zigabène, comme aussi avec les cathares « mitigés » de l'Église de Concorezzo, auxquels l'une de ces versions au moins était destinée. Mais elle relève aussi grand nombre de similitudes avec diverses écoles gnostiques. L'intérêt capital du texte est évidemment ce saut qu'il faut franchir du XIIe siècle, ou à la rigueur de la fin du Xe siècle, date d'apparition du bogomilisme en Bulgarie, au IIe de notre ère. Il l'est encore en ce sens que si le catharo-bogomilisme est bien une gnose, voire même « La Gnose » chrétienne par excellence, il n'a rien emprunté de topique à chaque école gnostique : pas de terminologie hermétique, pas de cascade d'hypostases, pas d'écrits non scripturaires. A cet égard les conclusions de l'A. sont aussi prudentes que pertinentes.

Des problèmes non moins redoutables se posaient : ceux de la langue de l'original et de sa date. On ne peut, à cet égard, que louer la prudence de Mlle Bozoky. Sur la langue, elle écrit : c L'hypothèse de l'original grec nous semble plus vraisemblable... Mais il faut admettre que, même si l'original de l'Interrogatio était un texte grec, le modèle immédiat de la traduction latine aurait pu être un texte slave" (p. 184-185). Pour la date, les hypothèses de l'A. ne remontent pas au-delà du XIe siècle : l'apocryphe aurait été écrit par les Bogomiles de Constantinople, peut-être avant le procès de Basile (vers 1110). Nous sommes loin de l'opinion de Reitzenstein, pour qui le texte était «naturellement beaucoup plus ancien ». La question, il faut bien le dire, reste ouverte.

Au reste l'ouvrage, enrichi d'un index intégral des mots du texte et d'une grosse bibliographie, se recommande par sa clarté et son exactitude. Les références, nombreuses, aux doctrines cathares, sont données textuellement, ce qui permet d'en vérifier la pertinence.

Les critiques que l'on peut formuler se réduisent à peu de choses.

On ne comprend d'abord pas comment l'A. a pu reprendre, avec la plupart des auteurs, l'addition gratuite de Thilo dans l'explicit de la version de Carcassonne, et a fait « apporter par Nazaire » ce qui a été « apporté à Nazaire » (« portatum de Bulgaria Nazario suo episcopo ») (p. 87). Pas davantage pourquoi elle conserve le mot « Drugunthie », le siège ecclésiastique de Dragovitia, qui n'est pas en Thrace, mais en Macédoine grecque, étant parfaitement connu, et ayant eu d'ailleurs comme titulaire (orthodoxe) Clément d'Okhrida.

La bibliographie, très complète et très récente, paraît avoir été parfois survolée. On s'attendait à quelques allusions aux thèses de Reitzenstein, malgré leur confusion. J'ai pour ma part été surpris de figurer en note parmi les auteurs ignorant le contenu de l'apocryphe de la Marciana (p. 184, n. 5).

Enfin, il n'est pas exact que les cathares de Languedoc aient possédé un livre provenant de Bulgarie (Doat t. 25, fo 216 V°, référence fausse en note, p. 199). Il est dit simplement que les cathares de Bulgarie avaient un livre qui leur permettait de prédire le temps.

Il faut exprimer un souhait, sans qu'il y ait là une critique du travail de Mlle Bozoky, qui constitue en soi lm « justum volumen » : c'est qu'un érudit se penche enfin sur ce N.T. de Vienne, le seul, avec celui de Lyon, à avoir été possédé par les cathares, nous en indique la famille biblique, le date et le situe par son écriture, lise enfin toutes les gloses marginales (N.T. et apocryphe) que la lampe de Wood peut maintenant révéler. S'il en est qui concernent l'institution eucharistique, peut-être aura-t-on l'explication d'une anomalie relevée par tous les éditeurs, l'absence de réponse du Christ à la question de Jean : « Qu'est-ce que « ta chair » et qu'est-ce que « ton sang » ? ".

L'existence de la lacune dans les deux versions fait écarter la négligence d'un scribe. La réponse n'a-t-elle pas été supprimée, déjà dans l'original, parce qu'elle ne correspondait pas aux dogmes catharo-bogomiles ? Mais dans ce cas l'apocryphe serait extérieur à la secte, et non, comme l'a pensé Mlle Bozoky, un compendium bogomile déguisé en apocryphe. Toute la question de la date et de l'appartenance du texte s'en trouverait à nouveau posée. Il est en tous cas très caractéristique que le glossateur du ms de Vienne ait apporté en sous-titre la précision insolite : « dans la Cène secrète du royaume des Cieux » : l'intention de sublimer la Cène est évidente.

Originaire de Hongrie et actuellement attachée au Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale de Poitiers, l'auteur nous livre le produit des recherches qu'elle a entreprises sous la direction du Pr Christine Thouzellier à l'École Pratique des Hautes Études (Sciences religieuses). C'est avant tout l'édition critique d'un apocryphe, l'Interrogatio lohannis, souvent citée également sous le nom de Cène secrète. Le texte est fait de réponses apportées par le Christ, à la Cène, à des questions de Jean, réponses qui ont toutes une orientation dualiste, et font de Satan, l'ange déchu, le démiurge. On sait que ce texte fut communiqué par l'évêque bogomile de Bulgarie au Fils (coadjuteur) de l'évêque cathare de Concorezzo (Milan), vers 1190.

L'édition est basée sur deux versions, faites en latin par deux traducteurs différents d'un original grec ou vieux-slavon perdu. L'une de ces versions, glosée, est copiée à la suite d'un N.T. latin conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne. L'A. semble avoir repris l'édition qu'en avait faite Richard Reitzenstein (Die Vorgeschichte der christlichen Taufe, Leipzig-Berlin 1929 et Stuttgart 1967). La seconde, communiquée par l'Inquisition italienne à celle de Carcassonne, y était conservée jusqu'à la fin du XVIIe siècle ; il en reste, à défaut de la pièce originale, trois copies, l'une, fautive, donnée par le P. Benoist dans son Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, Paris 1691 ; une autre manuscrite, dans un recueil de pièces à l'usage des inquisiteurs empruntées à la collection de Carcassonne, date de 1455 (Ms 109 de la Bibliothèque municipale de Dôle) ; une dernière manuscrite dans la collection bien connue de copies faites sur l'ordre de Colbert (Fonds Doat de la B.N. de Paris, t. 36). On sait par cette collection que la pièce se trouvait dans un livre de documentation de l'inquisiteur Geoffroy d'Ablis en 1306. Pour cette version, l'A. a retenu le manuscrit de Dôle, le plus ancien, comme manuscrit de base, d'ailleurs pratiquement identique à celui de Paris. Cette nouvelle édition rend périmée celle de Reitzenstein, basée, pour cette version, sur la seule copie de Benoist.

Des notes renvoient aux passages, assez nombreux, qui sont empruntés à la Bible, généralement au N.T. Ceux dont le texte coïncide avec celui de la Vulgate sont imprimés en italiques, mais il va sans dire que les légères divergences d'expression que l'on rencontre dans les autres peuvent être simplement le fait du traducteur. Cette approximation rend décevante l'étude biblique des citations. Il faut néanmoins souligner l'addition « et igni » à la fin de Jean l, 33, qu'avait relevée Reitzenstein.

Dans un commentaire qui fait suite à l'édition, l'A. fournit tous les rapprochements topiques qui peuvent être faits entre le texte et les idées de l'Apocryphe et d'autres familles spirituelles. Elle constate une parenté qui confine à l'identité avec les erreurs relevées chez les Bogomiles de Constantinople par Euthyme Zigabène, comme aussi avec les cathares « mitigés » de l'Église de Concorezzo, auxquels l'une de ces versions au moins était destinée. Mais elle relève aussi grand nombre de similitudes avec diverses écoles gnostiques. L'intérêt capital du texte est évidemment ce saut qu'il faut franchir du XIIe siècle, ou à la rigueur de la fin du Xe siècle, date d'apparition du bogomilisme en Bulgarie, au IIe de notre ère. Il l'est encore en ce sens que si le catharo-bogomilisme est bien une gnose, voire même « La Gnose » chrétienne par excellence, il n'a rien emprunté de topique à chaque école gnostique : pas de terminologie hermétique, pas de cascade d'hypostases, pas d'écrits non scripturaires. A cet égard les conclusions de l'A. sont aussi prudentes que pertinentes.

Des problèmes non moins redoutables se posaient : ceux de la langue de l'original et de sa date. On ne peut, à cet égard, que louer la prudence de Mlle Bozoky. Sur la langue, elle écrit : c L'hypothèse de l'original grec nous semble plus vraisemblable... Mais il faut admettre que, même si l'original de l'Interrogatio était un texte grec, le modèle immédiat de la traduction latine aurait pu être un texte slave" (p. 184-185). Pour la date, les hypothèses de l'A. ne remontent pas au-delà du XIe siècle : l'apocryphe aurait été écrit par les Bogomiles de Constantinople, peut-être avant le procès de Basile (vers 1110). Nous sommes loin de l'opinion de Reitzenstein, pour qui le texte était «naturellement beaucoup plus ancien ». La question, il faut bien le dire, reste ouverte.

Au reste l'ouvrage, enrichi d'un index intégral des mots du texte et d'une grosse bibliographie, se recommande par sa clarté et son exactitude. Les références, nombreuses, aux doctrines cathares, sont données textuellement, ce qui permet d'en vérifier la pertinence.

Les critiques que l'on peut formuler se réduisent à peu de choses.

On ne comprend d'abord pas comment l'A. a pu reprendre, avec la plupart des auteurs, l'addition gratuite de Thilo dans l'explicit de la version de Carcassonne, et a fait « apporter par Nazaire » ce qui a été « apporté à Nazaire » (« portatum de Bulgaria Nazario suo episcopo ») (p. 87). Pas davantage pourquoi elle conserve le mot « Drugunthie », le siège ecclésiastique de Dragovitia, qui n'est pas en Thrace, mais en Macédoine grecque, étant parfaitement connu, et ayant eu d'ailleurs comme titulaire (orthodoxe) Clément d'Okhrida.

La bibliographie, très complète et très récente, paraît avoir été parfois survolée. On s'attendait à quelques allusions aux thèses de Reitzenstein, malgré leur confusion. J'ai pour ma part été surpris de figurer en note parmi les auteurs ignorant le contenu de l'apocryphe de la Marciana (p. 184, n. 5).

Enfin, il n'est pas exact que les cathares de Languedoc aient possédé un livre provenant de Bulgarie (Doat t. 25, fo 216 V°, référence fausse en note, p. 199). Il est dit simplement que les cathares de Bulgarie avaient un livre qui leur permettait de prédire le temps.

Il faut exprimer un souhait, sans qu'il y ait là une critique du travail de Mlle Bozoky, qui constitue en soi lm « justum volumen » : c'est qu'un érudit se penche enfin sur ce N.T. de Vienne, le seul, avec celui de Lyon, à avoir été possédé par les cathares, nous en indique la famille biblique, le date et le situe par son écriture, lise enfin toutes les gloses marginales (N.T. et apocryphe) que la lampe de Wood peut maintenant révéler. S'il en est qui concernent l'institution eucharistique, peut-être aura-t-on l'explication d'une anomalie relevée par tous les éditeurs, l'absence de réponse du Christ à la question de Jean : « Qu'est-ce que « ta chair » et qu'est-ce que « ton sang » ? ".

L'existence de la lacune dans les deux versions fait écarter la négligence d'un scribe. La réponse n'a-t-elle pas été supprimée, déjà dans l'original, parce qu'elle ne correspondait pas aux dogmes catharo-bogomiles ? Mais dans ce cas l'apocryphe serait extérieur à la secte, et non, comme l'a pensé Mlle Bozoky, un compendium bogomile déguisé en apocryphe. Toute la question de la date et de l'appartenance du texte s'en trouverait à nouveau posée. Il est en tous cas très caractéristique que le glossateur du ms de Vienne ait apporté en sous-titre la précision insolite : « dans la Cène secrète du royaume des Cieux » : l'intention de sublimer la Cène est évidente.

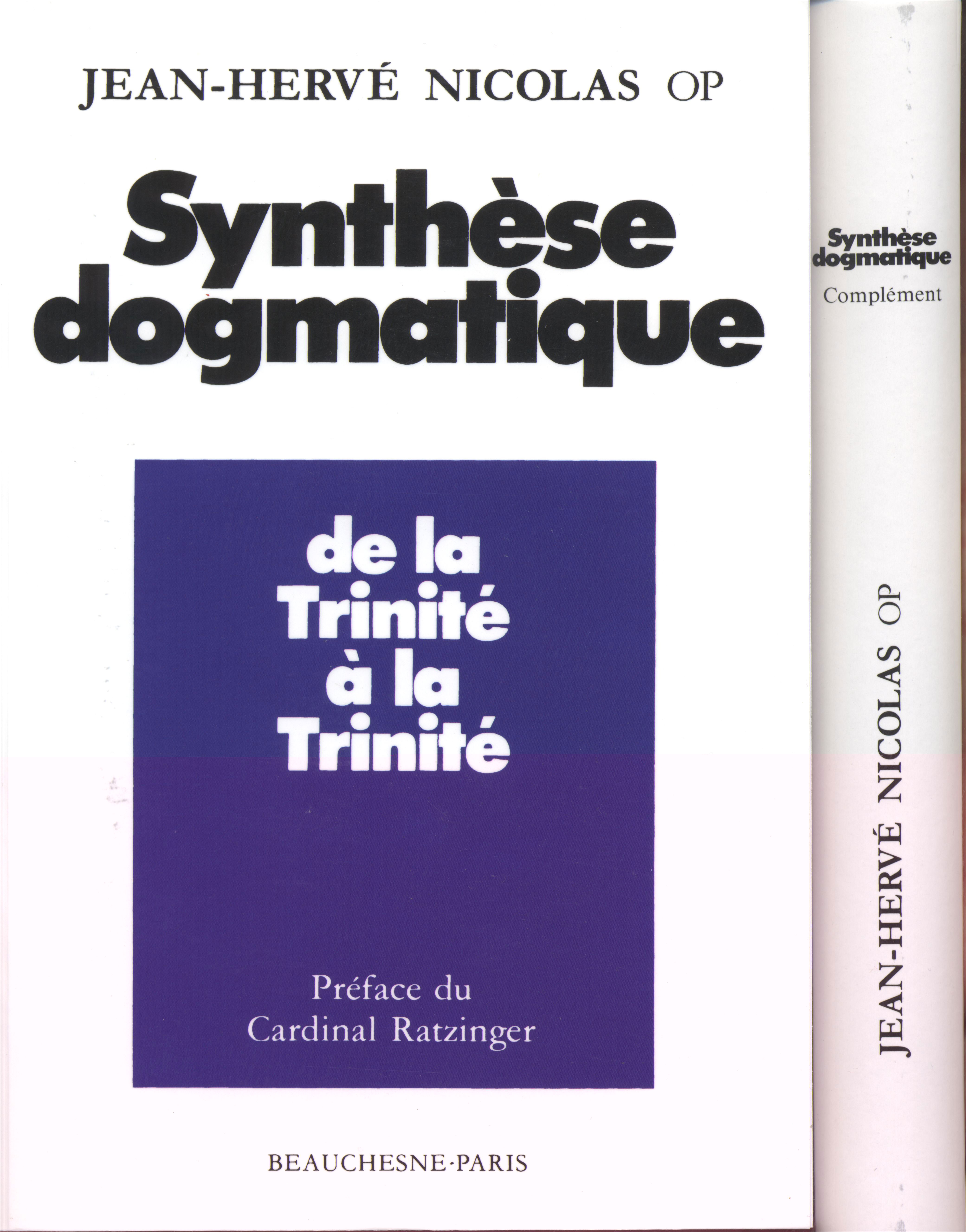

Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com

Le moteur peut rechercher dans différents champs :

- Un nom d’auteur (AUTEUR)

- Un mot du titre (TITRE)

- Un ISBN

- Un mot du texte de présentation (TEXTE)

- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).

La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.

En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.

Search engine www.editions-beauchesne.com

The engine can search in different fields:

- An author's name (AUTEUR)

- A word from the title (TITRE)

- An ISBN

- A word from the presentation text (TEXTE)

- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).

The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.

Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.